リペア(修理)やレストア(復元)は、小売業者の自分が、ものづくりの世界を逆順で追体験できる貴重な機会です。

生産現場で一番最後に閉めたネジを一番最初に開け、一番最初に取り付けた部品を一番最後に取り外す作業は、1商品というごく小さな単位の世界で「タイムトラベル」してるような気分にすら浸れます。

先日ヤフオク(Yahoo!オークション)を眺めていて、1台のボロボロの工具が目に止まりました。

モルタルやコンクリートまみれで、メーカーや詳細な型番すらわからない状態のコンクリートバイブレーターです。

コンクリートバイブレーターとは、打設したコンクリートに振動を与え、内部の気泡を除去したり、型枠の隅々まで行き渡らせることにより、密実で強度の高い仕上がりにするための工具です。

「引き揚げ品」「ほぼジャンク品」として出品されていたものの、通電&無負荷での動作確認済みで破格の1,000円+送料1,650円。

出品ページ画像を細かくチェックし、メーカーや型番を特定する情報を照合したところ、なんと40年以上前=1980年代前半に製造されたエクセン社の初代モデルの可能性が浮上!

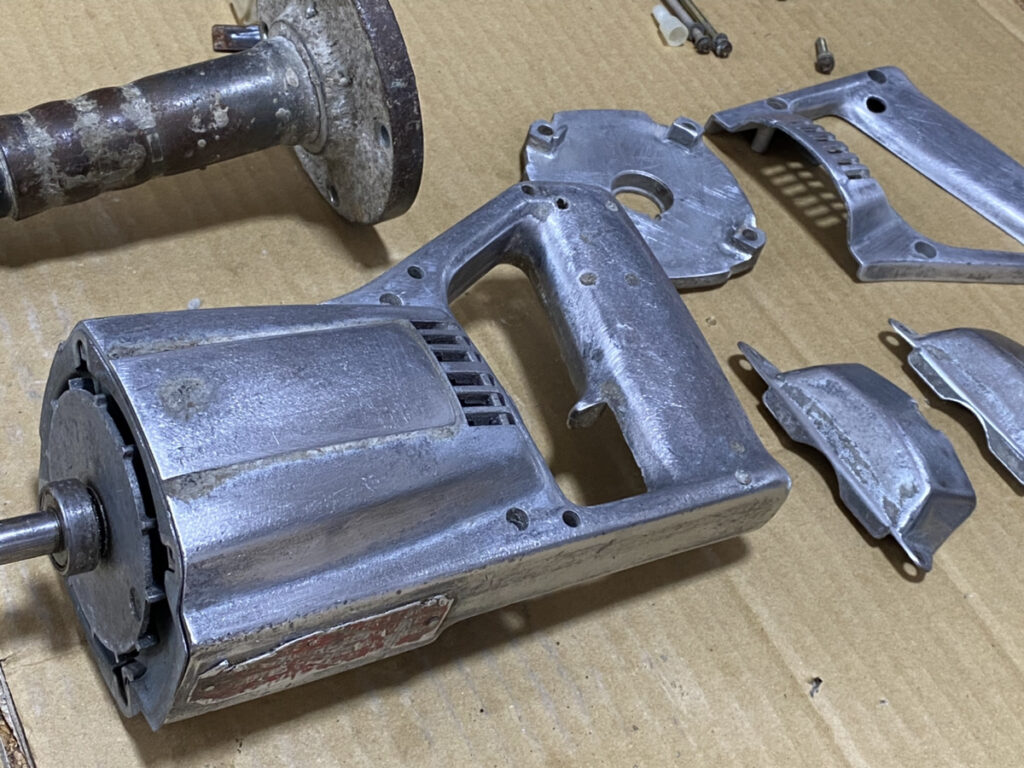

これは再生しがいがある!と判断し、購入に至りました。上の写真は、手元に届いて開封後すぐに撮影したものです。

エクセン 旧「Eシリーズ」の特徴

このコンクリートバイブレーターがエクセン(EXEN)株式会社製・軽便コンクリートバイブレーター「E28F」初代モデル(100V)であると推定できた根拠は以下のとおりです。

| 見分けのポイント | 手元で確認できた特徴 | 共通仕様 |

|---|---|---|

| 赤地に白文字(+斜めストライプ?)の銘板 | モーター側面にある赤いアルミ銘板に白文字 | ベビーフレキ全モデル共通デザイン |

| アルミダイカスト一体成形のピストルグリップ(持ち手) | 左右ハウジングをプラスねじ2本で固定 | 二重防振構造 |

| 2P(2極)125V/15A ゴム成形プラグ+アース線無し | プラグ側面に「125V 15A」の刻印あり | 定格5Aの100V機器仕様 |

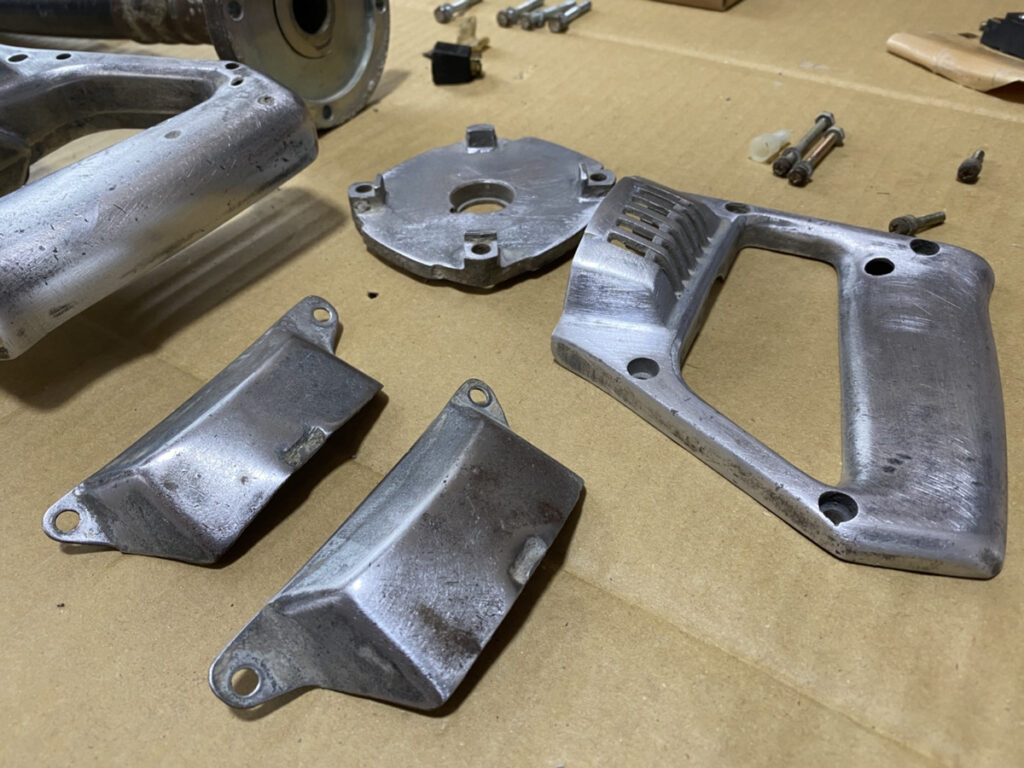

✅ アルミダイカスト一体成形のピストルグリップ

本機のグリップ部では、アルミダイカストによる一体成形構造が採用されています。

これは、ハウジング(モーターなど内部部品を収めている部分)とピストルグリップ(持ち手)が一体となって鋳造されている構造を指し、振動に強く、高い剛性と耐久性を有します。

この構造がE28Fと判断する決め手になった理由

エクセン社の「Eシリーズ」コンクリートバイブレーターでは、

- 初代「E28F」はアルミ一体型のピストルグリップ構造を採用

- 後継モデル「E28FP」以降では、スライド式樹脂製スイッチや軽量化設計へ変更

といった仕様の違いがあります。

✅ TYPE TB-27の意味と役割

銘板(プレート)をウェットティッシュで簡易的に清掃し、さらに細かく確認すると、右上に「TYPE TB-27」という表記があることも分かりました。

エクセンでは、製品型番(E28F)とは別に、モーターや内部設計ごとに「TB-26」「TB-27」「TB-30」といったタイプ番号を割り振っていました。

TB-27が使われた機種例:

- E28F(初期モデル)

- E23FやE32F(1980年代)の一部

このことから、回転数12,000rpm・消費電力280W級の共通設計=E28F初期モデルである可能性がさらに高まりました。

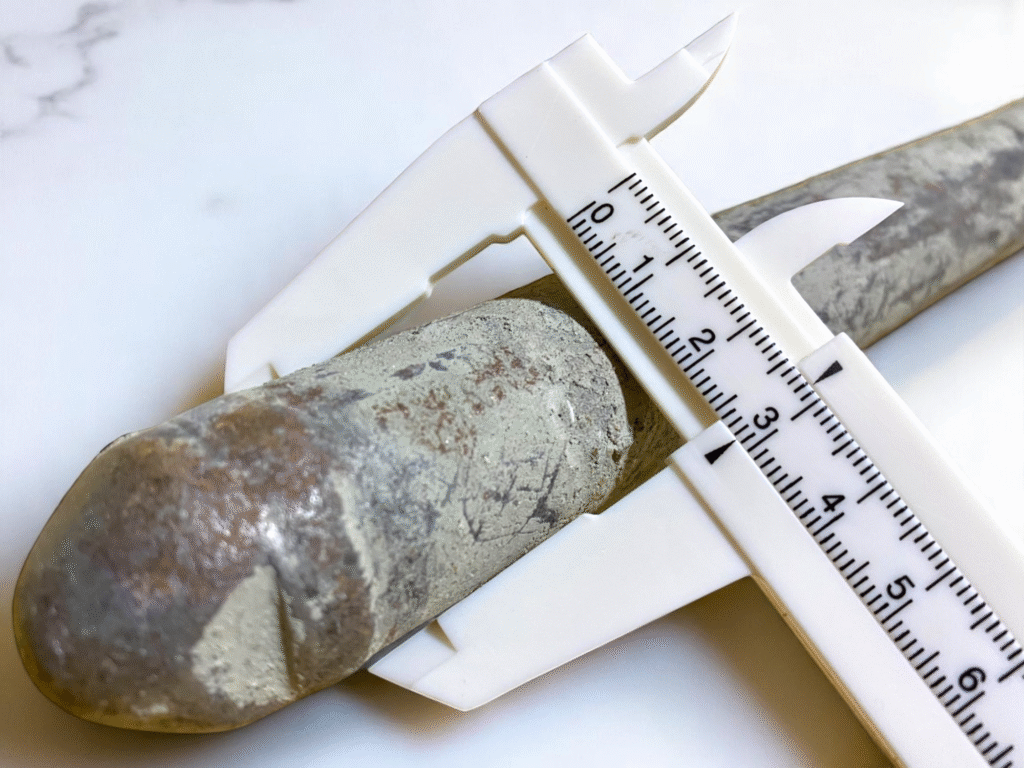

✅ ヘッド径 φ28mm前後

ノギスで測定したところ、ヘッド外径は約28mmであることが判明しました。

| ヘッド径 | 想定型番例 | 主な仕様 |

|---|---|---|

| φ28mm前後 | E28F/E28FP | 全長0.6〜2.0m/出力280W |

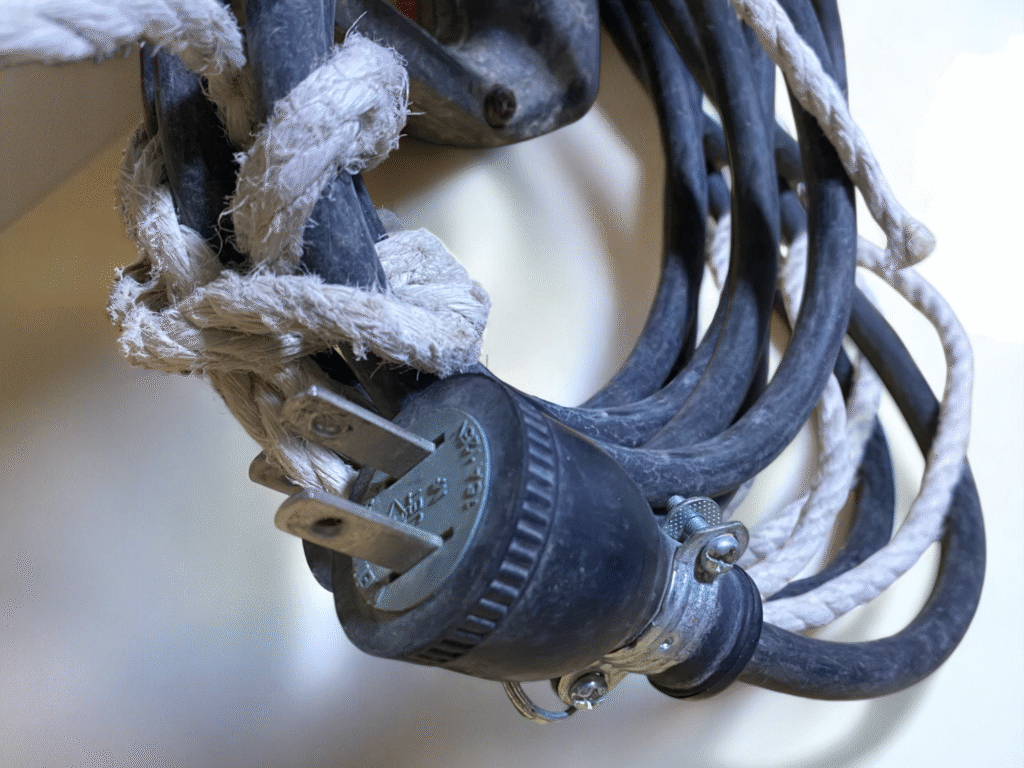

✅ 金属クランプ式のコードガード

コードガードとは、電源コードが工具本体に差し込まれる部分にある「コードを保護・固定する構造」です。

コードガードが金属クランプ式であることから、1980年代前半に製造された初代「E28F」である可能性が極めて高いと判断した次第です。

私よりも年上かもしれない、人生の先輩である工具を修理することには、ロマンだけでなく、ある種の畏敬の念すら抱きます。

びっしりとこびりついたセメントの層1つ取っても、この工具を現場で使い続けていた方たちの人生の蓄積や重みを感じさせられるからです。

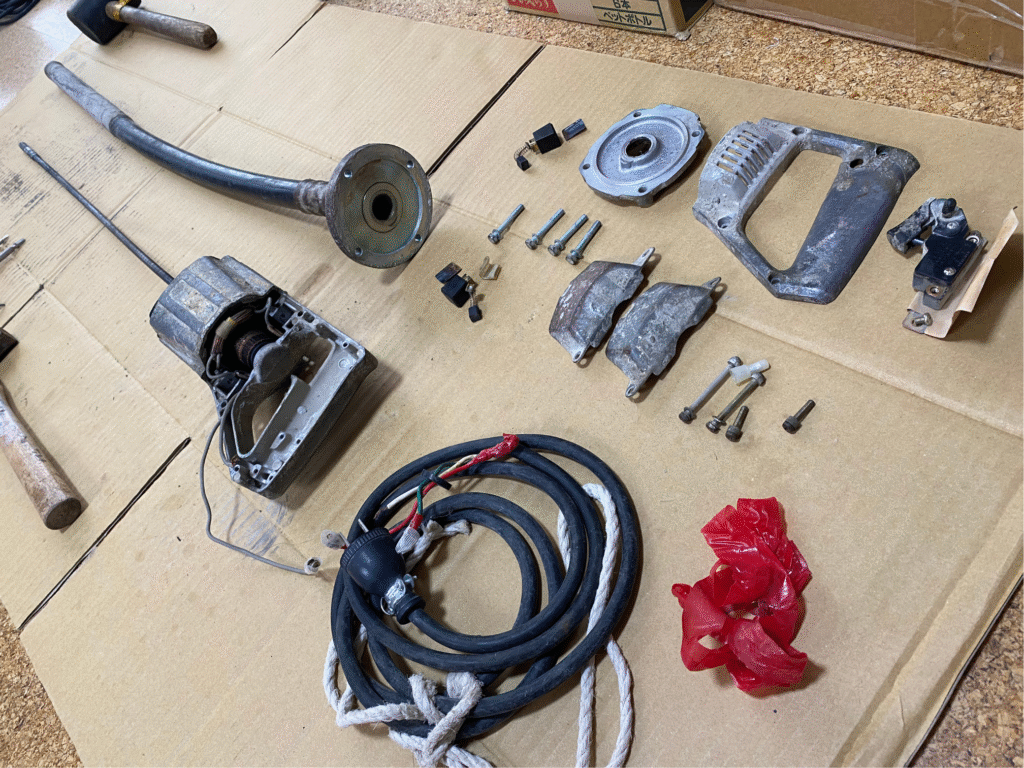

分解・清掃・レストアの全過程

手元に届いた状態では、振動子・シャフト・ハンドル・モーターすべてにコンクリートがガチガチに固着しており、かなりの重量感があります。

ネジの多くも腐食・固着しているかなりの難物…レストアし甲斐があります(笑

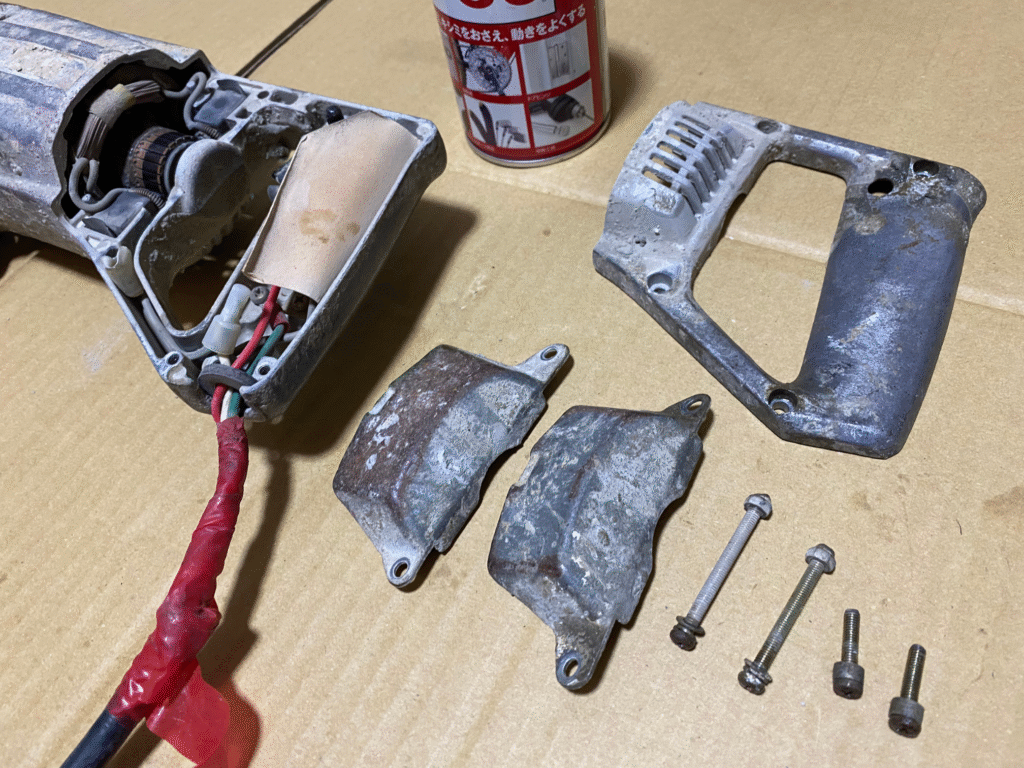

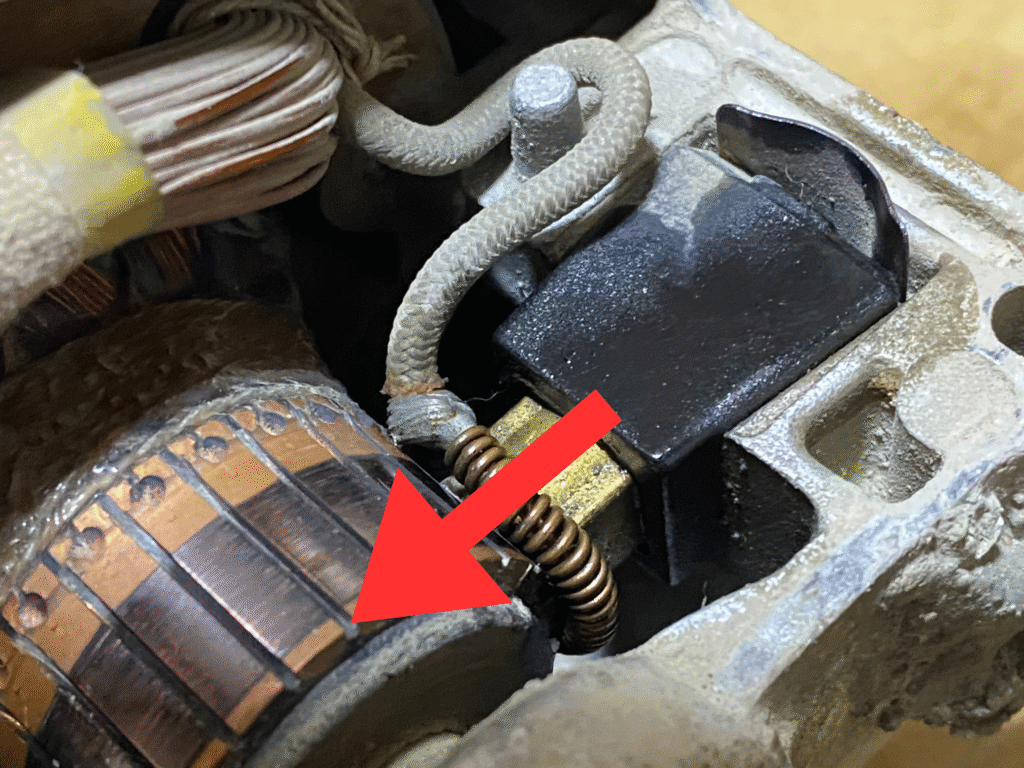

通電確認した上で、電源コードやグリップのネジを外し、左右のモーターカバーを開け、カーボンブラシの摩耗状態を確認しようとしたものの、目視ではよく分からず…

後述しますが、このカーボンブラシは摩耗していたので、このパーツのみ新品に換装することとなります。

こそぐ、クレ556、貫通ドライバー

出来るだけ分解→素材ごとに清掃したいので、とにかくまず外せそうなネジから順に手を付けていきます。

コンクリートやモルタルで固着してネジが回らない場合でも、

- マイナスドライバーなどでコンクリートを物理的にガリガリこそぎ落とし

- ネジ周りにクレ556などの浸透潤滑剤を吹き、5~10分置いたあと

- 貫通ドライバーやレンチを、コツン!とトンカチで軽く叩いてから回すと

意外と上手く外れます。

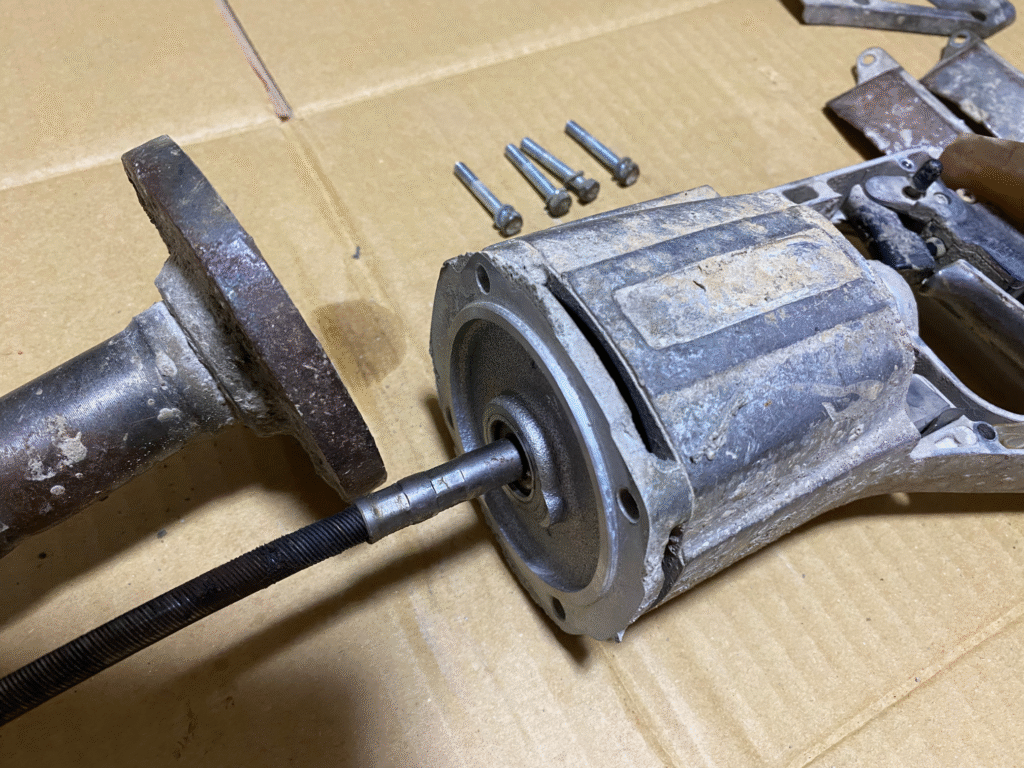

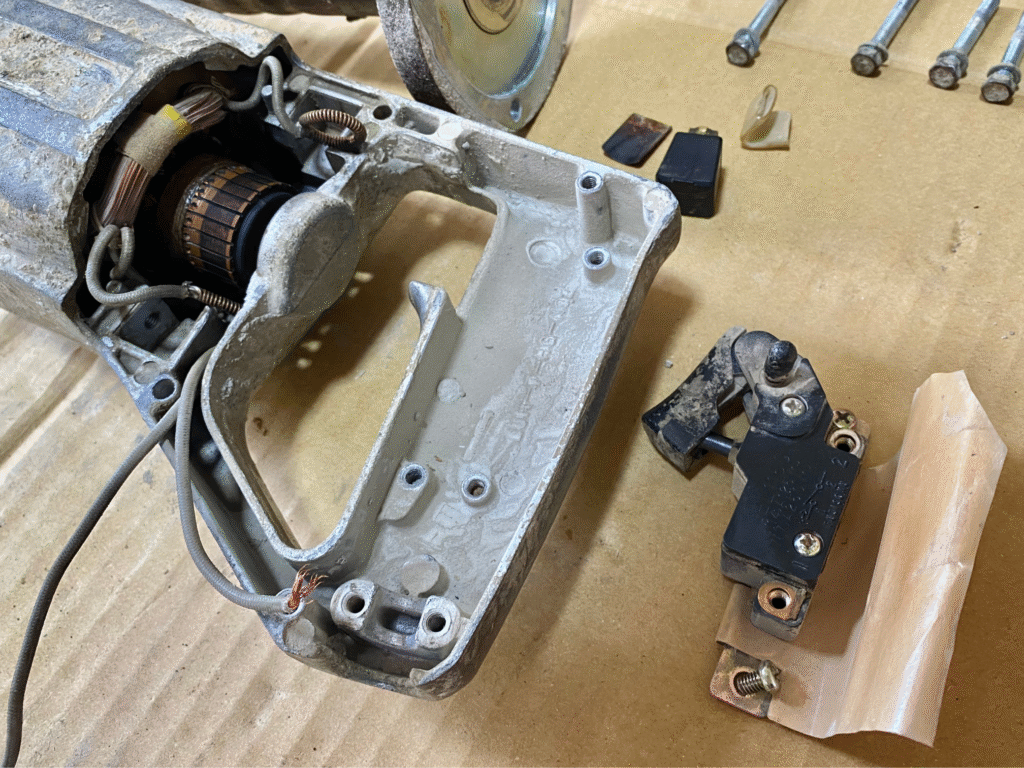

シャフトの付け根&ハンドル部分は、すぐに上図の状態まではバラせました。

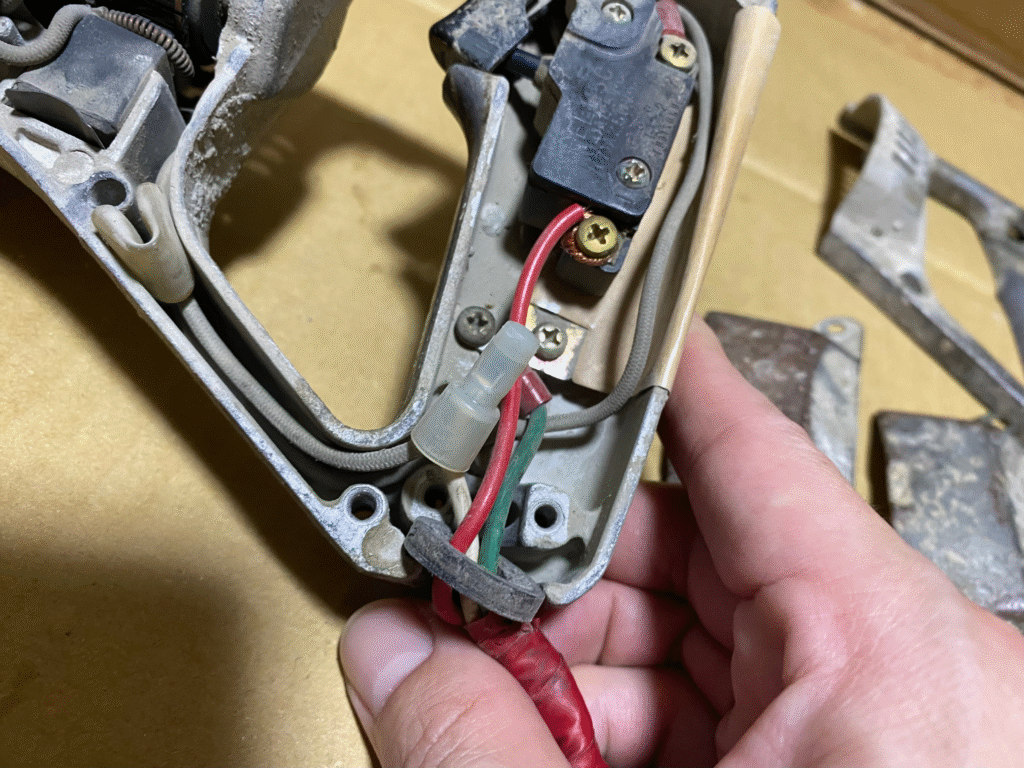

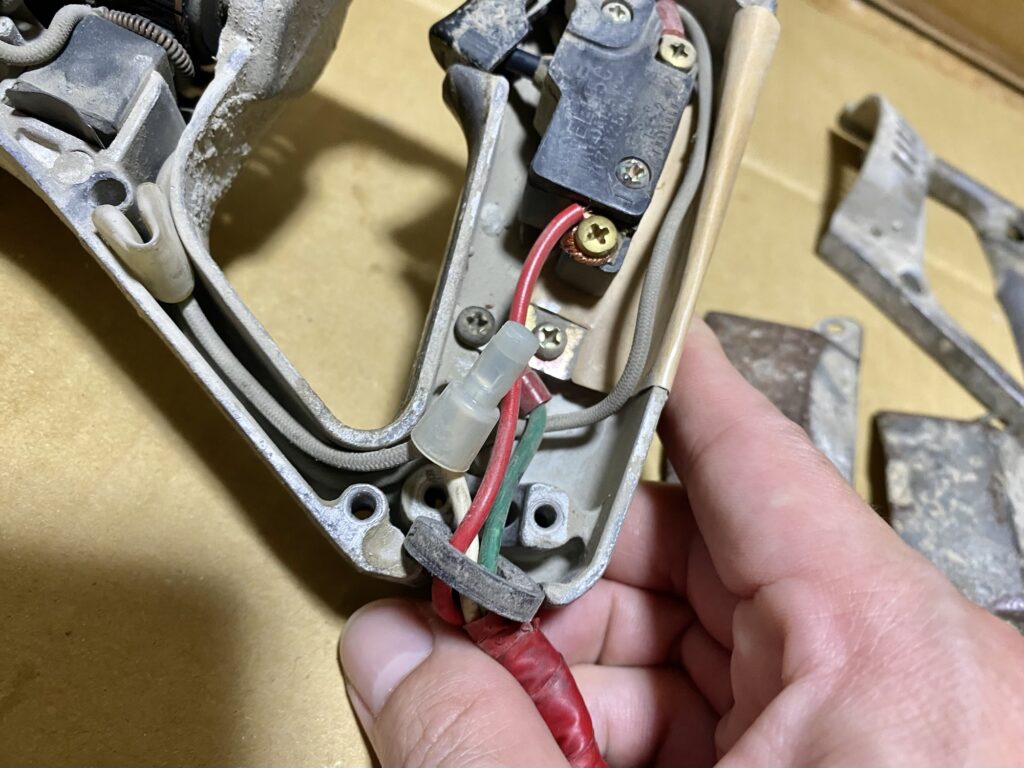

コードや配線も取り外す

コードや配線関係もできるだけ取り外していきます。1ヵ所を除いてプラスネジで固定されているだけでしたので、取り外しは簡単でした。

どの配線にどのネジが付いていたのか失念しないよう、念のため養生テープなどで固定しておきます。

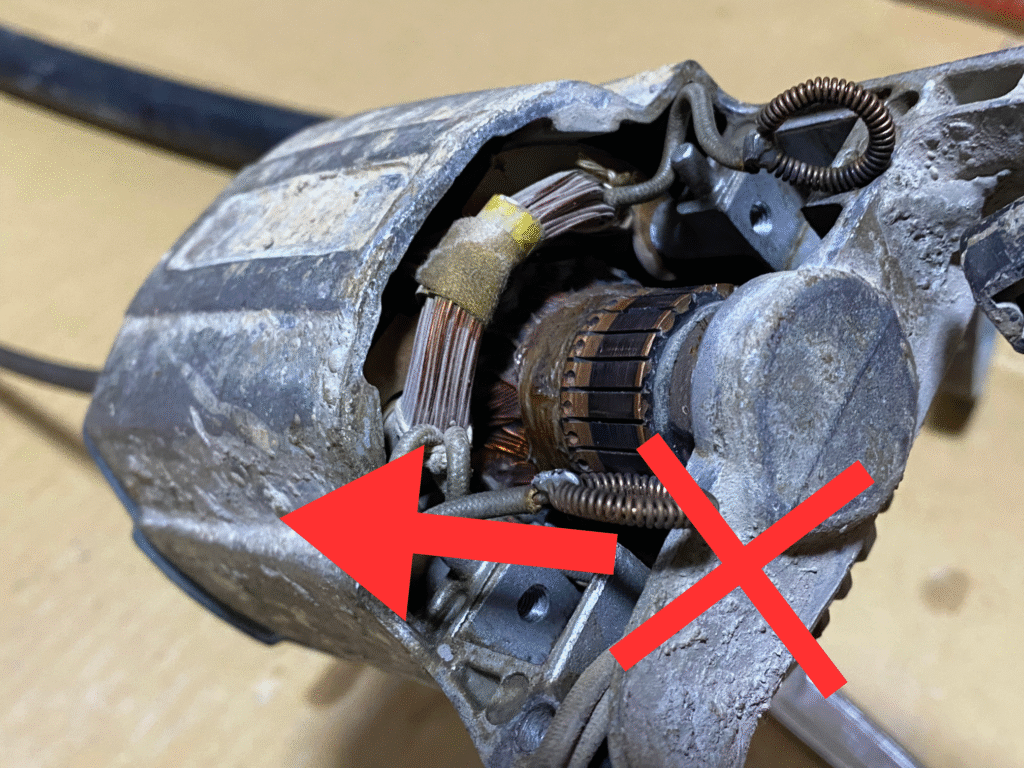

鬼門!電流の大動脈「カーボンブラシ」

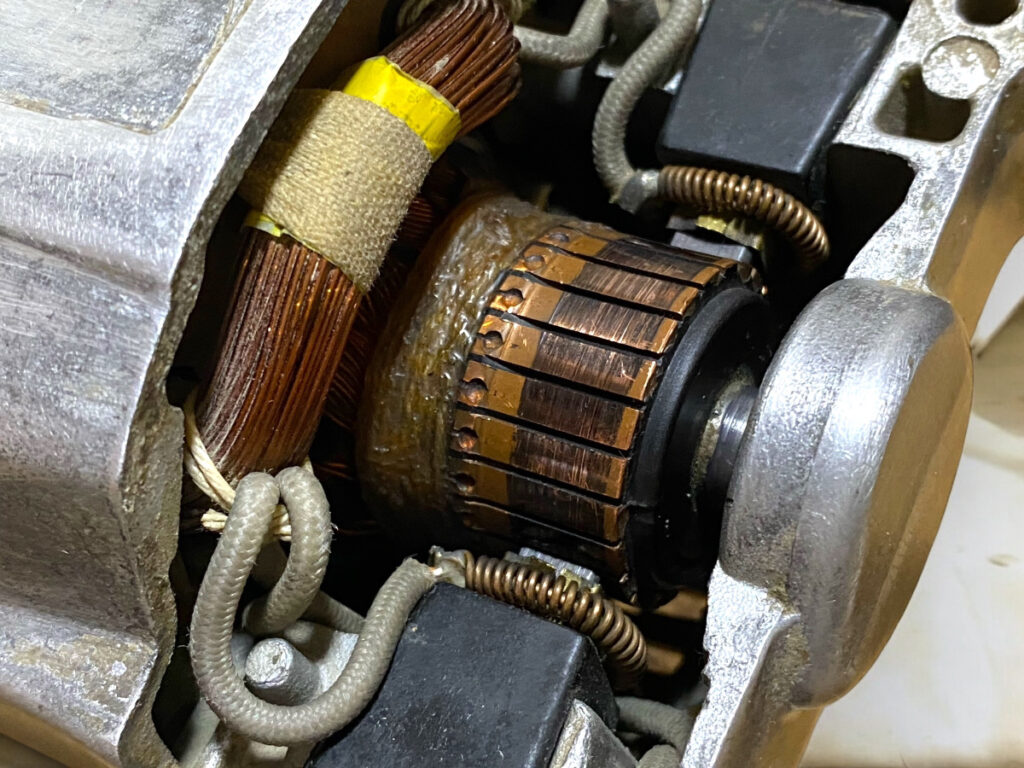

カーボンブラシ(Carbon Brush)は、回転体(ローター)に電流を流すための接点部品で、金属ではなくカーボン(炭素)が使われています。

要するに、電気を回転子へ供給する橋渡し役=血流でいう「大動脈」にあたる重要なパーツです。

モーター自体は回転するため、「動かない側(固定子=ステータ)」と「動く側(回転子=ローター)」をどうやって電気的に接続するか?が課題なわけです。

ステータとローターの違い

| 部品名 | 回転する? | 取り外しやすさ | 主な素材 |

|---|---|---|---|

| ステータ | ✕(固定) | 基本的に外せない(モーターケースと一体) | 鉄心+コイル |

| ローター | 〇(回転) | ベアリングなどを外せば引き抜ける | シャフト+巻き線+鉄心 |

このとき活躍するのがカーボンブラシで、下記のような役割を果たします:

- 固定側から電流を受け取り、回転側の銅の部分(整流子)に接触

- 回転中も接触し続けて電気を流す

- 接点としての役割と同時に、摩耗しながらも常に接触を維持

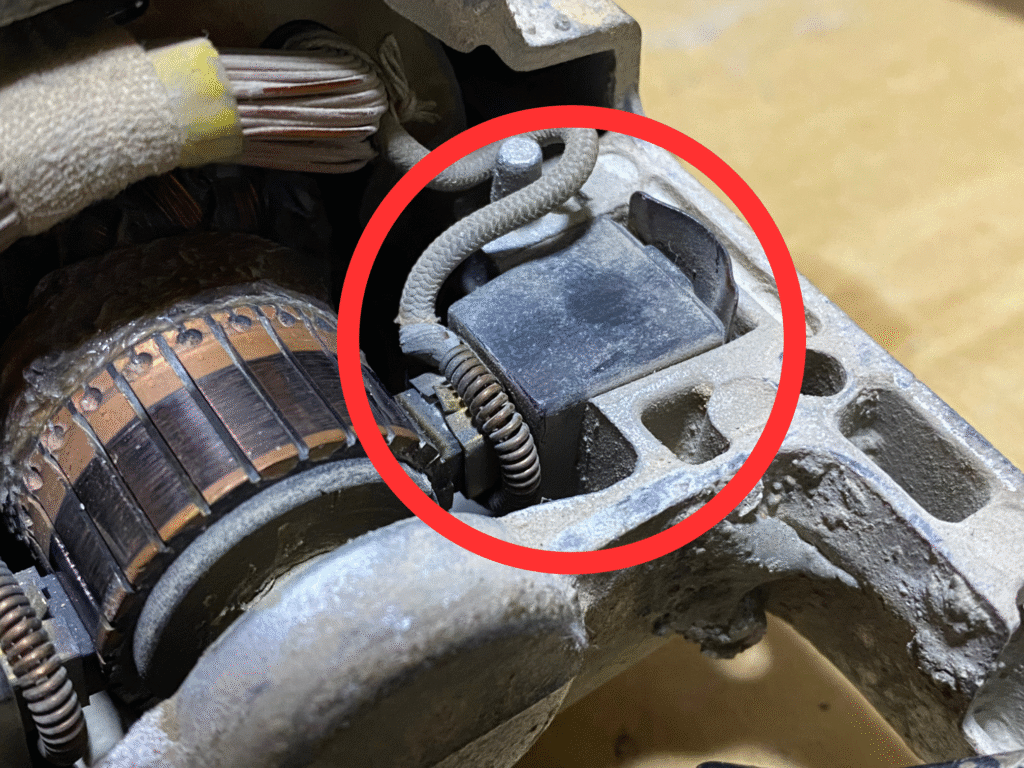

この金具が矢印の方向にブラシを押さえている状態だと、モーターを引き抜く際に引っかかってしまい、ブラシや整流子が破損する恐れがあります。

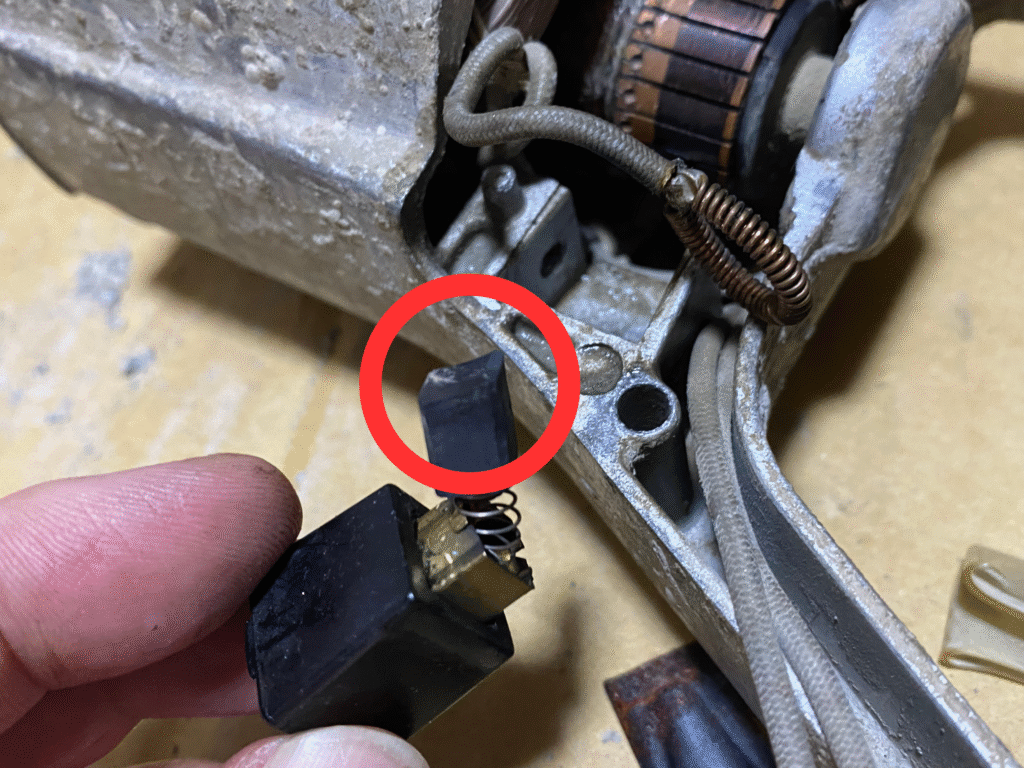

カーボンブラシが収められてたプラスチックの四角い黒いボックスを固定する「鉄片」のような部品があったので、クレ556を吹き、少し時間をおいた後、上に引き上げるように取り外します。

これで隙間ができたので、ようやくカーボンブラシの状態を正確に確認することができました。

カーボンブラシは新品に換装

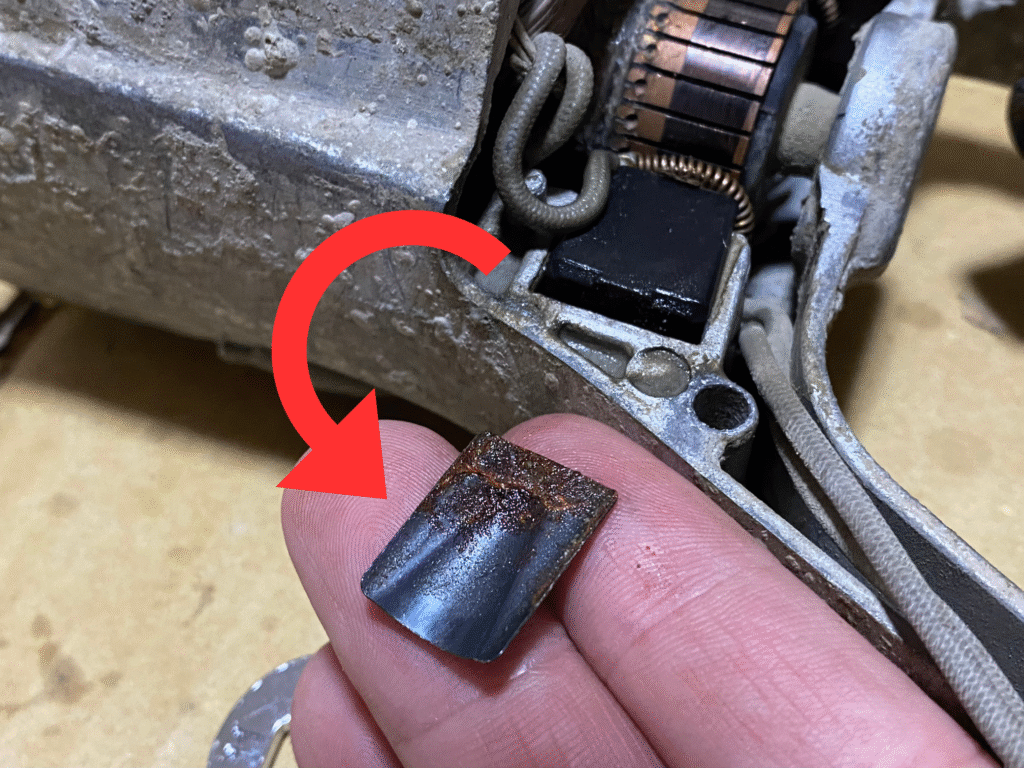

取り外したカーボンブラシは、摩耗して先端が大きく削れ、バネの力も不安定な状態…再利用は難しいと判断しました。

摩耗し過ぎると、火花が大きくなる(スパーク)、異音がする、モーターが動かなくなる(通電不良)などの問題が生じるので、定期的に点検→必要に応じて交換する必要がありますが、

今回のような古い製品でも、カーボンブラシの三辺サイズ(幅×高さ×長さ)と金具の形状が分かれば、アマゾンなどで代替部品を手に入れることができます。なんと便利な時代…!

購入したのは「uxcell カーボンブラシ 電動工具 電気ハンマー ドリルモーター用 12x7x6mm ペア入り」(税込504円)

新品(左)と比べてみると、摩耗の具合は一目瞭然…!

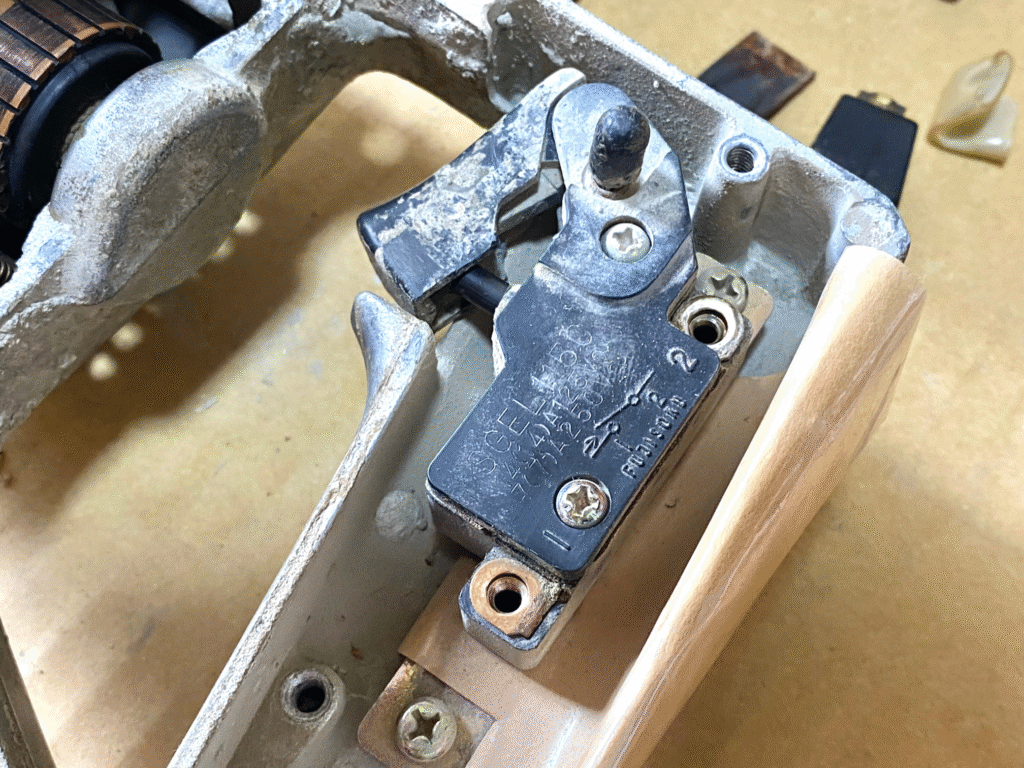

ちなみに、順不同になりましたが、スイッチボックスも取り外しておきました。こちらはプラスネジで留められているだけなので作業は楽です。

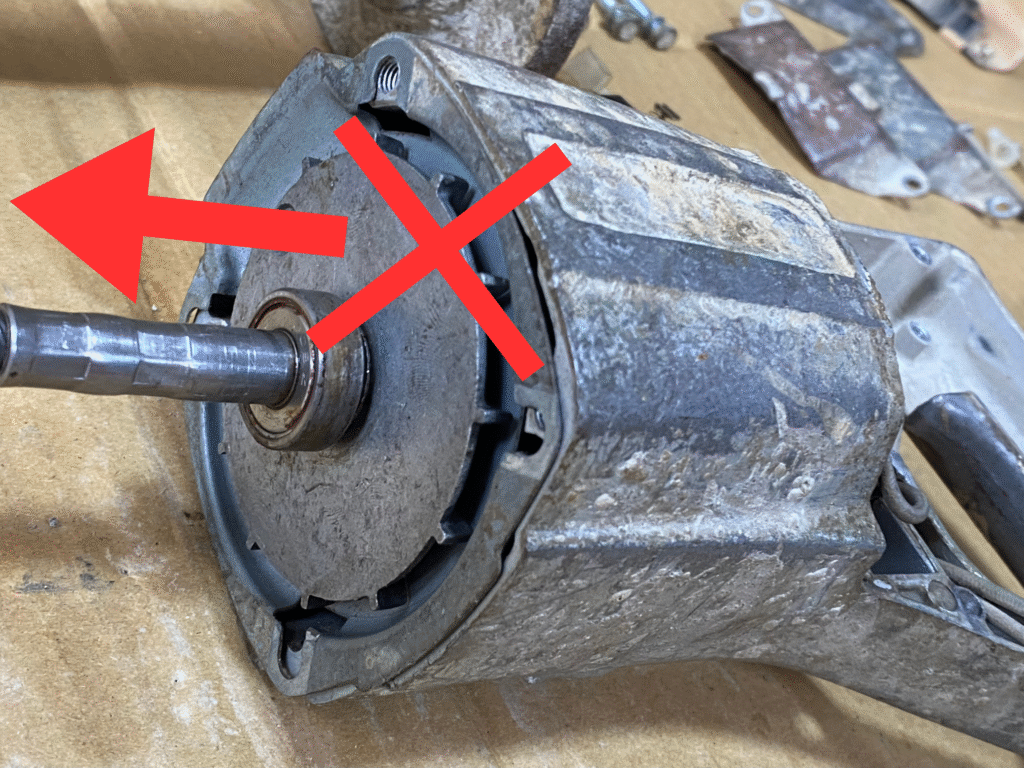

これ以上の分解はリスキーと判断!

固着と構造上の制限

シャフト先端にある冷却ファンのような円盤やベアリングを外そうと試みましたが、

- ベアリングプーラーが入りづらい構造

- 固定ネジに裏側からアクセスできない

- 無理に叩くとローター・ステータ破損のリスクあり

という理由から、安全のために分解を途中で断念しました。

押し出す案も不採用

逆方向からローターを押し出すことも検討しましたが、内部に電線やコイルが露出しており、損傷リスクが高いためこの案も見送り。

シャフト&モーター部分をどうにか引き抜けたらよかったのですが、かなりがっしりと固着していて引き抜くのはリスキーと判断し、モーターの完全分解は断念しました。

CICセメント除去剤→サンダー研磨に軌道修正

CICセメント除去剤などのケミカル剤は強力ですが、モーター周辺やプラスチック部品への影響、ならびに、シャフト(棒)部分に特殊なゴムが使われている点も気になります。

NBR(ニトリルゴム)、EPDMゴムとは?

シャフト(振動する棒)部分にはNBRやEPDMといったゴム素材が使われている可能性があるため、CICセメント除去剤の影響について考察してみます。

※基本的にはゴム部位には中性洗剤+ぬるま湯での清掃が安全

| 項目 | NBR(ニトリルゴム) | EPDMゴム |

|---|---|---|

| 耐薬品性(酸) | △ 弱め(膨潤・変質リスクあり) | ○ 比較的強い(短時間なら安定) |

| 耐油性 | ◎ 非常に強い | △ 弱い |

| 柔軟性維持 | △ 酸で軟化・膨潤の可能性 | ○ 安定しやすい |

| CIC使用時の注意点 | 短時間のみ接触(1〜2分以内)→すぐ水洗い | 多少長くても比較的安全(5分程度目安) |

| 推奨作業 | 綿棒や布で塗布、局所的にテストしてから | 通常通り刷毛やスプレーでもOK(ただし水洗い必須) |

結論としては、今回は溶剤は使用せず、極力「電動サンダー&手作業による研磨」でコンクリートやモルタルを除去する方法を採用することに。

溶剤をなるべく使わないアプローチに移行

使用機材:YOYOSTAR サンダー デルタサンダー 130W/12000RPM 防塵スイッチ 高集塵 12枚サンドペーパー DIY PMS01A(税込2,280円)

- 使用工具:デルタサンダー(コーナーサンダー):耐水ペーパー #60~#1500

- 固着がひどい部分:ワイヤーブラシや鉄工用ヤスリ

- 細部は手作業で磨き、金属表面を丁寧に露出させます

サンダーは小型&安価なものでもかなりパワフルなので、特に柔らかいアルミ素材の部位は慎重に使用 or 紙やすりでの手作業に都度変更

→ 古いEXENのような梨地鋳肌は、雰囲気を残すために粗めの#180などで止めておくのもアリ

削り過ぎ&手指の擦れに注意!

サンダーは2,000円台でアマゾンで売ってるものでも問題ないものの、2点留意点があります。

- 回転速度を調節できない場合「削り過ぎ」に注意(削る面だけでなく手指も!)

- 集塵袋がすぐ取れたり、集塵機能が不十分だったりする

まず、電動サンダーは結構パワフルなので、少しぐっと当てるだけで番手が粗めだと予想以上に削れてしまうことがありますし、暴れて手指を擦ってしまわないように手袋推奨です(上記動画では素手でやってますが反面教師にして下さい…!)

✅ 吸塵機能はマスト!100円ショップの不織布も可

付属の集塵袋が簡易的で、使用時の振動でポロっと取れたり、集塵機能が不十分だったりすることもあります。

私は、もともと付属していた集塵袋が「取れるし、あまり集塵しない」有様だったので、トイレットペーパーの芯+100円ショップの不織布を養生テープで繋いだ、使い捨ての集塵袋を用いています。

念のため不織布の袋を2重にして集塵力を高めています。

理由としては「アルミやコンクリート粉塵は非常に細かく、人体やモーター内部に悪影響ある」ためです。

SENTOOL サンディングペーパー 140mm サンダー ペーパー 40枚入セット サンディングディスク 粗目から細か目まで各5枚 ディスクペーパー TC-S40(コーナーサンダー用40枚)

2. サンダー&手作業で臨機応変に

- #60~#120:コンクリートの塊をがっつり削る

- #240:表面のコンクリート残渣を効率よく除去

※梨地感を残したい場合は#240程度の低番手までにとどめる - #240~#480:ペンキや酸化被膜(白サビ)の除去

- #600以上:ツヤ出し用

Before:やすり掛け前↓

After:1回目のやすり掛け後↓

Before:やすり掛け前↓

After:1回目のやすり掛け後↓

⚠ 注意点:

- アルミは意外と柔らかい!

→ 削りすぎに注意。あっという間に地肌が出て、表面が波打つ可能性あり - 鋳造模様を残したいなら低圧・低回転で

→ 特に古いEXENのような梨地鋳肌は、雰囲気を残すために粗めの#120~180などで止めておくのもあり - 酸系薬剤との併用NG:

CICセメント除去剤などの酸系薬剤と同時に機械研磨すると、削りカスが酸化して黒ずむ場合あり。乾拭き・脱脂後に行うのがベター。

ついに塗装工程!

塗装で使用するのは、マキタ製インパクトドライバーの修理でも用いたスプレー類とほとんど共通しています。※ただし「プライマー」はメタルプライマーを使用

シリコンオフで徹底脱脂

研磨後の表面には皮脂や微細な金属粉が残っていることが多く、塗料の密着を妨げる原因になります。ここで「シリコンオフスプレー」などの脱脂剤を使用し、表面をクリーンに整えます。

- スプレータイプのシリコンオフを全体に噴霧

- 柔らかいウエスで均一に拭き取り

- 指紋などが再付着しないよう、以降は手袋を着用

養生&メタルプライマー

塗装工程に入る前に、モーターやベアリング、通気口などに塗料が入らないように保護することが非常に重要です。ラッカーを使う都合上、新聞紙などの紙ではなく、ビニールやポリ袋、養生テープを使用しました。

モーター部や吸排気の通路にラッカー溶剤が侵入すると、絶縁不良や発熱・潤滑不良の原因になってしまいますから、適切な養生は最も重要な下準備の一つです

プライマー(下塗り)については、プラスチック用ではなく、専用のメタルプライマー 非鉄金用下塗りを使用しました。

アサヒペン 高耐久ラッカースプレーで塗装

いよいよ塗装工程です。

今回は「アサヒペン 高耐久ラッカースプレー ツヤ消しクリヤ」を使用。見た目の質感を保ちながら、酸化防止と美観向上を目的としたクリア塗装を行いました。

クレポリメイトの艶出し仕上げで保護と美観UP

ラッカー塗装後、完全乾燥を待ってから、仕上げとして「クレポリメイト(クリア)」を塗布しました。

これはもともと車のダッシュボードなどに使う艶出し&保護剤ですが、ラッカー塗装面にも安全に使用でき、しっとりした深みのある艶を与えることができます。

- 柔らかい布に少量とり、軽く塗り広げる

- 塗りムラが出たら、乾いた布で軽く均す

- 静電防止・撥水効果もあり、日常使用にも強くなる

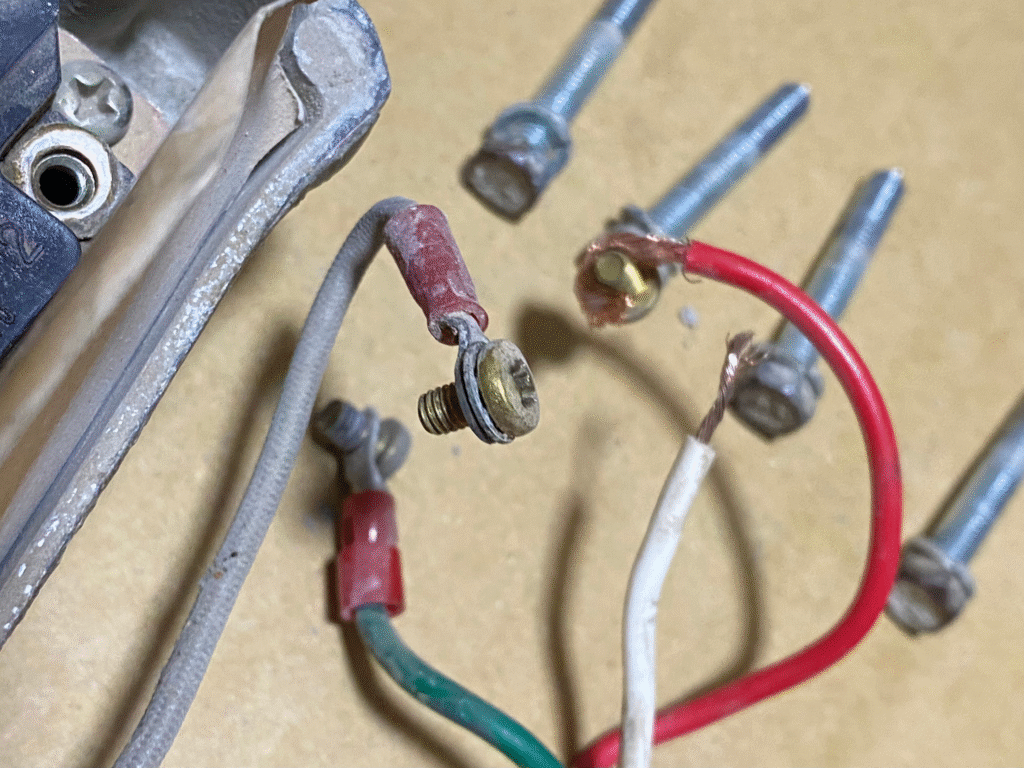

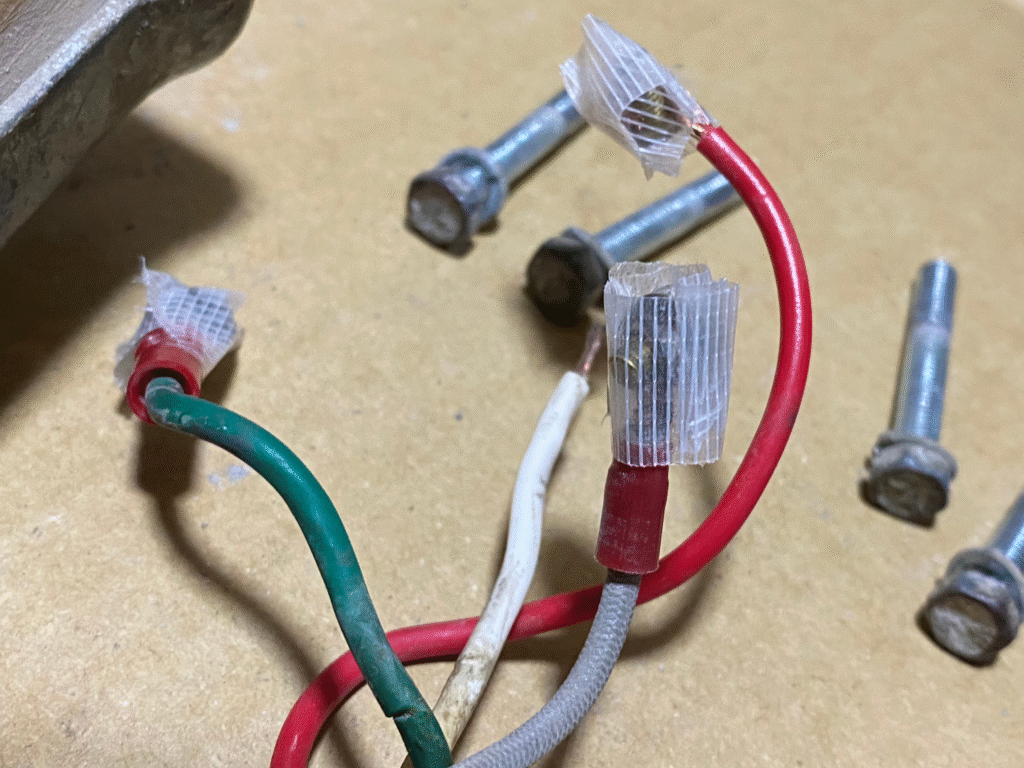

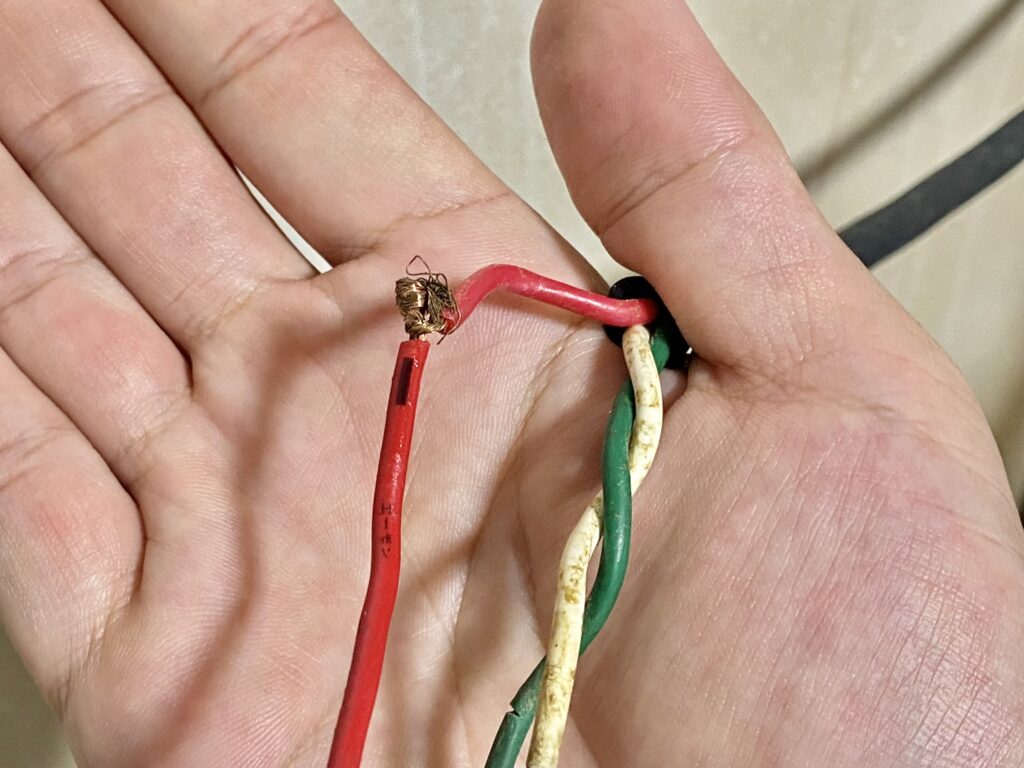

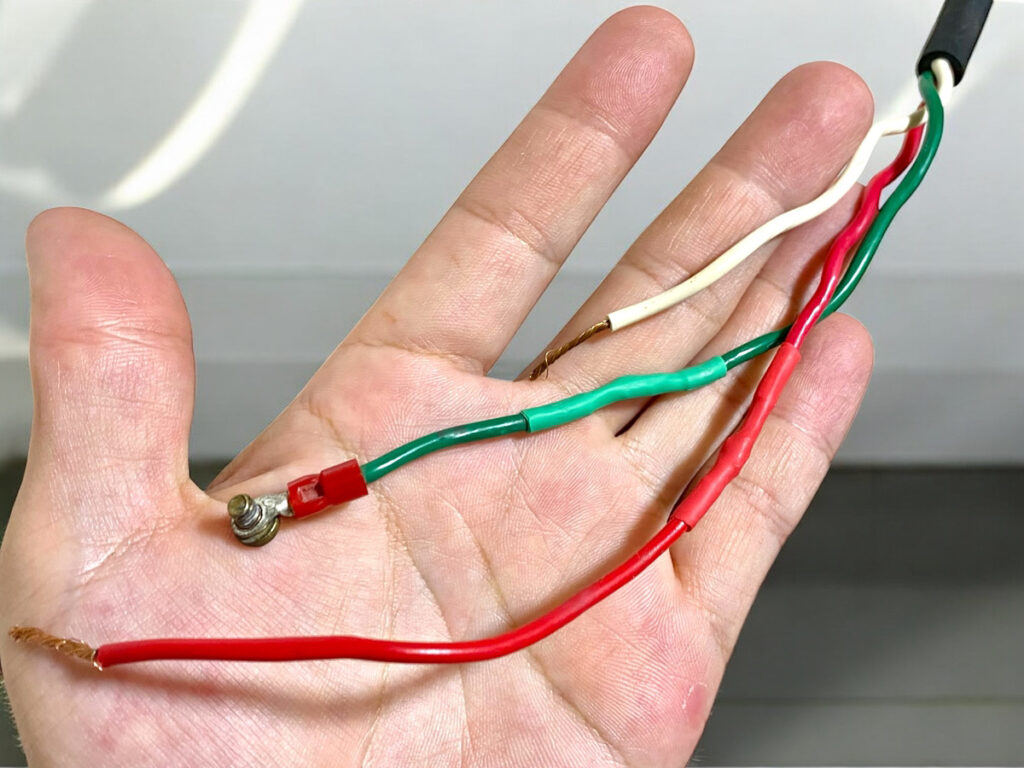

電源コード・配線修復

電源コードの一部が、写真のように「かなり雑に寄り合わせられて+ビニールテープでぐるぐる巻き」状態になっていました…このままでは発火や感電のリスクが高く非常に危険です。

100Vのコンクリートバイブレーターは特に、通電中に高負荷・振動・熱がかかるため、配線修理には通常の電気製品よりも厳密な処理が必要となります。

そこで今回は、下記手順で対処しました。

- 導線を「より合わせて」はんだ付け

- 熱収縮チューブで絶縁+保護

- 配線後、必要に応じて結束バンドで引っ張り対策

電線のはんだ付けについてはコチラの記事が参考になりましたので、紹介させていただきます。

復旧状況まとめ

- 本体外装のセメント除去:完了

- 本体外装の塗装:完了

- モーター内部の分解清掃:可能な範囲で実施。完全分解は断念

- カーボンブラシ:新品交換済(12×7×6mm)

- 電装系の確認と配線処理:完了

劇的?ビフォーアフター

Before:↓

After:↓

Before:↓

After:↓

Before:↓

After:↓

1980年代に製造されたこの「E28F」は、長年現場の方々の仕事を支え続けてきた工具です。

その痕跡1つ1つと対峙し、リペア&レストアし、40年振りにキレイさっぱり垢を落とした姿を目の前にした時、私はただ「整備」をしていたのではなく、この工具が積み重ねてきた過去の時間と向き合っていたのだと改めて感じました。

モルタルやコンクリートまみれで、メーカーや詳細な型番すらわからない状態のコンクリートバイブレーター、

もし私が手に入れなかったら、このまま売れずに廃棄されていたかもしれませんし、部品取り用にバラバラにされていたかもしれません。

今回大きく変更した点は、カーボンブラシ交換と一部配線のハンダ付け&絶縁チューブのみ。他はおそらく、現場でバリバリ活躍していた当時のままでしょう。

今この瞬間から、製造された当時までタイムトラベルするような気持ちで向き合ってきた今回のリペア&レストアは、普段、小売業者として「製造された商品を売る」仕事をしている私にとって、

「ものづくりの視点」を理解する貴重な体験となりました。

中国仕入れ→米国アマゾン販売という選択肢

中国から商品を仕入れ、アメリカアマゾンで販売するノウハウを体系的に学びたい方のために、「21ステップ無料動画講座」をご用意しております!

実践的な内容を完全無料で公開中です。

また、実際に物販ビジネスを始めたい方には個別コンサルティングも行っていますので、ご興味ある方はお気軽にご相談くださいませ。

コメント